| 聖霊降臨節第17主日 主題「キリストの住まい」 |

| 伊藤信彦牧師特別礼拝 |

| 第一礼拝 |

| 聖書 申命記8章2-10節 |

| おはなし 40年の旅の意味 |

| 担当 佐竹郁子 |

| 第二礼拝 10:30~11:45 |

| 聖書 |

| 預言書 歴代誌下7章11-16節 |

| 使徒書 エフェソの信徒への手紙3章14-21節 |

| 福音書 ヨハネによる福音書 10章22-30節 |

| 賛美歌 賛美歌21から 18番 475番 ほか |

| 説教題 人知を超える愛~祈りはかなえられる~ |

| 説教者 伊藤信彦牧師 |

| 礼拝後の予定 役員打合せ |

| ※コロナ対策のため短縮礼拝です |

9月20日の礼拝

| 聖霊降臨節第16主日 主題「上に立つ人々」 |

| 第一礼拝 |

| 聖書 ヨハネの黙示録21章6-7節 |

| おはなし 命の水 |

| 担当 滝澤貢牧師 |

| 第二礼拝 10:30~11:45 |

| 聖書 |

| 預言書 エレミヤ書50章4-7節 |

| 使徒書 ペトロの手紙Ⅰ 2章11-25節 |

| 福音書 ヨハネによる福音書 10章1-6節 |

| 賛美歌 賛美歌21から 561番 ほか |

| 説教者 滝澤貢牧師 |

| 礼拝後の予定 ぶどうの会打合せ |

| ※コロナ対策のため短縮礼拝です |

【9月定例役員会・主な審議事項】

| 1)コロナ対策9-10月の教会について |

| 現状の対策を延長する |

| 基本教会は礼拝だけを続けて行くこととし、特に会食を伴う様々な行事は中止とする |

| 2)平和月間集会の評価・反省について |

| 「教会婦人」誌で近藤さんのことがちょうど取り上げられていた |

| 3)その他消息等略 |

No.703 今、教会は

長男が八王子で一人暮らしを始めたとき、「ここのメロンパンは美味しい」と駅前の小さなスタンド店舗を教えられた。もう夕暮れ時で、次の日仕事が待っていたために「また今度」と思って買わなかった。その後も何度か八王子に出かける度に立ち寄るのだけど、店休日だったりなんだかタイミングが合わなくて買うことの出来ない「幻のメロンパン」になってしまった。

そしてコロナ禍の春先に訪ねたら、もはや店の看板が取り外されてどう見ても完全撤退した様子だった。ついに、本当に「幻」になってしまった。

この4〜6月期国内総生産速報値は年率換算でマイナス27.8%、リーマン・ショック後の年率マイナス17.8%を軽く超越したというニュースがあった。そんなに気にも留めなかった。だけど確かにこの半年あまり、身の回りで店が突然営業を終え、その後に次の店が入らないままでいることが目立つ。

発表される「倒産件数」は法的手続きがとられたものだけだと聞いた。そうではなく例えば「後継者がいないからこの際店を畳もう」というのは「倒産」件数には入らないのだそう。賃貸店舗は撤退する際には原状復帰するためにも金がかかる。その分を確保して撤退する店のことも聞いた。ギリギリ法的手続きをとらないで済むけれども、実質的には倒産に等しいわけだ。

幼稚園は昨年10月から保育料は各自治体が価格を決めてそれを自治体が支払うようになった。川崎の場合25,700円。幼稚園はこれまでの保育料との差額分を保護者からいただくわけだ。で、3月は総理の鶴の一声で休園となったが保育料は全額いただいた。年度予算で動いているからだ。だが4月5月の休園については上乗せ分は返金した。いってみればそれだけで済んだのだ。

教会はどうか。礼拝出席者数は当初1/3、今は1/2。でも月定献金などはみんな何とか献げてくれている。コロナショックと呼ぶまでではない。

巷は厳しい風が吹き荒れている。では教会は今、何をする?

第一礼拝と教会学校活動について(9月10月)

第一礼拝及び教会学校活動は9月6日(日)から再開しました。ただし、新型感染症が蔓延している中ですので、以下のような方針での再開となります。

(1)礼拝は短縮バージョンです。

(2)「こどもさんびか」や「せいしょ」の貸し出しはしません。代わりにプリントを配ります。一部はプロジェクターで投影します。プリント使用後は戻さずに、持ち帰って各自で処分してください。

(3)礼拝後、お庭で遊ぶことが出来ますが、幼稚園者には立ち入り出来ません。また、開放時間は午前10時までとします。

(4)まだまだ「熱中症」にも気をつけなければなりません。教会では麦茶を用意しています。

以上、気をつけながら楽しい時間を過ごしましょう。

9月13日の礼拝

| 9月13日の礼拝 |

| 聖霊降臨節第16主日 主題「神に属する者」 |

| 第一礼拝 |

| 聖書 列王記上8章10-13節 |

| おはなし 神殿をホンモノにするのは |

| 担当 滝澤貢牧師 |

| 第二礼拝 10:30~11:45 |

| 聖書 |

| 預言書 エレミヤ書 28章1-17節 |

| 使徒書 ヨハネの手紙Ⅰ 5章10-21節 |

| 福音書 ヨハネによる福音書 8章37-47節 |

| 賛美歌 賛美歌21から 516番 456番 ほか |

| 説教者 小林充牧師 |

| 礼拝後の予定 CS教師研修会 |

| ※コロナ対策のため第一・第二とも短縮礼拝です |

No.702 自己責任が国の基本

党内派閥をひとつに束ね圧倒的多数を獲得して、どうやら自民党総裁選挙は告示前に当選確実が出たようだ。

菅官房長官。後出しジャンケンのように3人の中ではいちばん後に立候補を表明した。大多数確保が確実になったからだろう。

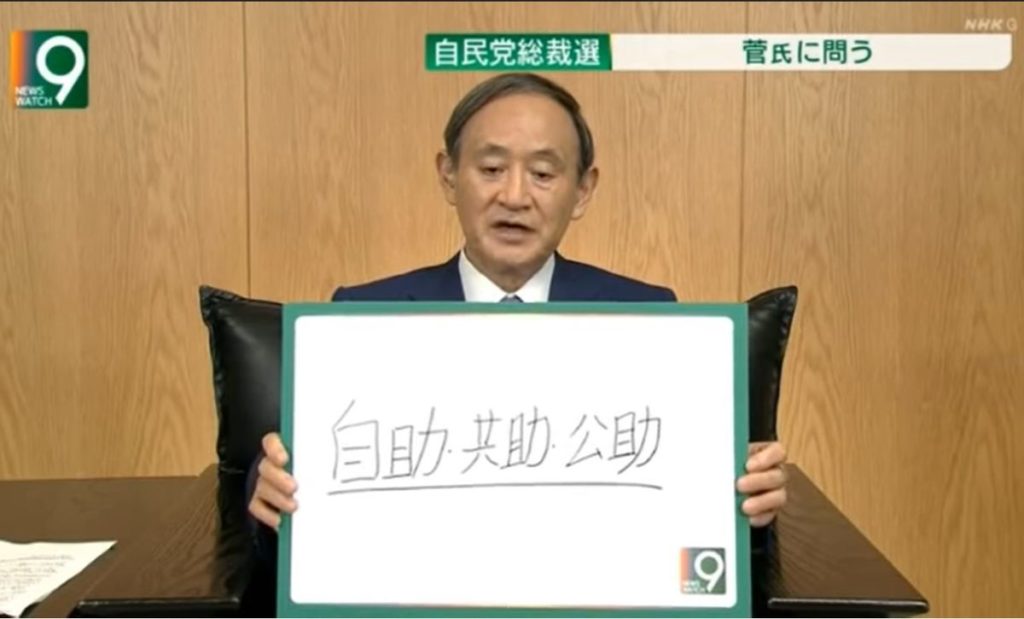

先日NHKテレビに出演した菅氏は、手書きのパネルをかざして「国の基本は、『自助、共助、公助』だ。」と述べた。そして「自助とは、出来ることは自分でやるということ、それが出来なければ共助つまり家族親族や地域の助けを借りる。それでもだめなら国が責任を持つということ」と解説までしていた。

この「自助・共助・公助」、最近各自治体が精力的に取り組んでいる「地域包括ケアシステム」のいわば標語でもある。だが菅氏が言うこととは少し違う。自分で出来ることをするのは「責任」ではないのだ。そうではなく出来るだけ自分で出来ることをやることでQOLを上げる。そのために家族や地域が見守り支える。国はセーフティネットの網を細かくして必ず助けるという意味。だが菅氏が言うところに従えば、自分で責任を負わなければ国は助けない、という地域包括ケアシステムとは全く別物の発想だ。

これまでも例えば生活保護を受けようとすると「親族がいるのだから、まず親族に助けを求めよ」と言って窓口から追い出されることが頻発していた。小田原で「生保なめるな」ジャンパーが問題になったこと、記憶に新しい。菅氏の言うことが「国の基本」であるということは、この国は徹底して「自己責任」を追求するのだと言ったことと同じだ。

例えばコロナ禍。罹患は自己責任か。毎日繰り返される大本営発表のごときものは、逆に国や地方自治体が有効な施策を打てていない証拠だろう。

罹患者が差別され責任を負わされる、それが国の基本だなんて御免被る。