| 12月20日 クリスマス合同の礼拝 |

| 降誕前第1主日 主題「告知」 |

| 《アドヴェント(待降節)第四主日》 |

| 合同礼拝 10:30~11:45 |

| 聖書 |

| 預言書 イザヤ書7章10-14節 |

| 賛美歌 賛美歌21から 242番 269番 ほか |

| 説教者 「男の子」 |

| 説教題 滝澤貢牧師 |

| 聖餐式執行 |

| 配餐 石浦悦子・松岡信子 |

| 礼拝後の予定 |

| 特になし |

No.715 コメダ∽日本基督教団

先日、偶然付けたテレビでコメダ珈琲店が取り上げられていた。

近所であれば南加瀬に川崎店がある。少し距離があるのでめったに行かないが、午前中なら飲み物の注文に厚切りトーストと玉子がサービスで付いてくることや、ディニッシュパンの上にソフトクリームが乗った「シロノワール」が有名な店。昨年全国47都道府県制覇を達成したんだと!

このチェーン店の特徴が97%に及ぶフランチャイズ店だという。しかもどの店も地域に密着した展開をしている、逆に言うと「全国どこでも同じサービス」に納めないチェーン店ということ。実に面白い。

コメダホールディングスの社長は日本マクドナルドの最高執行責任者やセガの社長を歴任し2013年に鳴り物入りでコメダの社長に就任した人。就任するとすぐ「客を飽きさせてはいけない」と確信して「販促キャンペーン」を導入すべく各店舗に説明に回った。ところがフランチャイズオーナーの反応は「ウチでは間に合っています」「ウチではやりません」だったと。

それがコメダの強みだったのだ。社員サラリーマンではなく一国一城の主。社長といえども踏み込めない/踏み込まない領域を堅持するフランチャイズ。店員からオーナー店長になった人に店長になった当日話を聞いた社長。「昨日までは気づかなかったドアの傷が気になってしょうがない」と答えたという。それこそがあるじの心意気、サラリーマンでは無理でしょう、と笑う。

日本国中に1650ほどの店舗(?)を持つのが我が日本基督教団。言われてみれば、我が教団こそフランチャイズチェーンではないか。

上からの一律キャンペーンになんて従ってたまるか。「踊る大走査線」ではないが、事件は現場で起こっているのだ。この教会で、この教会が建っているこの場所で、ここでしかない福音の事件は日々起こっている。

だから教会は面白い。一律どこでも同じサービスである必要なんてない。

12月13日の礼拝

| 降誕前第2主日 主題「先駆者」 |

| 《アドヴェント(待降節)第三主日》 |

| 第一礼拝 9:00~9:30 |

| 聖書 イザヤ書59章12-20節 |

| おはなし 執りなす人ひとりいない |

| 担当 武田直美 |

| 第二礼拝 10:30~11:45 |

| 聖書 |

| 旧約聖書 士師記13章2-14節 |

| 使徒書 フィリピの信徒への手紙4章4-9節 |

| 福音書 マタイによる福音書11章2-19節 |

| 交読詩編 113編1-9節 |

| 賛美歌 賛美歌21から 242番 448番 ほか |

| 説教者 滝澤貢牧師 |

| 説教題 神の選び |

| 礼拝後の予定 CS教師会 |

| ※コロナ対策のため短縮礼拝です |

12月6日の礼拝

| 降誕前第3主日 主題「旧約における神の言」 |

| 《アドヴェント(待降節)第二主日》 |

| 第一礼拝 9:00~9:30 |

| 聖書 イザヤ書59章12-20節 |

| おはなし 執りなす人ひとりいない |

| 担当 武田直美 |

| 第二礼拝 10:30~11:45 |

| 聖書 |

| 旧約聖書 イザヤ書59章12-20節 |

| 使徒書 ローマの信徒への手紙16章25-27節 |

| 福音書 マタイによる福音書13章53-58節 |

| 交読詩編 96編1-13節 |

| 賛美歌 賛美歌21から 242番 244番 ほか |

| 説教者 滝澤貢牧師 |

| 説教題 自分の咎を知っている |

| 聖餐式執行 配餐 武田直美、酒井一宏 |

| 礼拝後の予定 臨時総会・1月定例役員会 |

| ※コロナ対策のため短縮礼拝です |

No.714 日本シリーズ

日本シリーズはあっという間に終わってしまった。結果は福岡ソフトバンクホークスが4勝無敗で4連覇となった。あちこちでセ・リーグとパ・リーグの力の差が歴然としているという声が聞こえる。さもありなん。

我が家はセ・リーグの横浜ベイスターズファン(アンチジャイアンツとも言うなぁ)なので、日本シリーズでジャイアンツが負けたことには特別な感慨はない。だが巷で騒がれているように、確かに「両リーグの力の差が歴然としている」説は一理ある。どうしたものだろう。

セ・リーグのオフシーズンになるといつも「ジャイアンツが○○球団の4番バッター/最多勝投手を獲得した」みたいなFA市場を独占するニュースが流れる。結局リーグ内の力関係が崩れて、結果ジャイアンツがリーグ優勝という構図だったのだな。選手側からすれば「超有名チームで選手生活の最後を飾りたい」という願いも理解出来なくはないけどね。でも結局そういう行為のすべてが、圧倒的な力の差を生んでしまったのではないだろうか。

何せ今回ホークスで活躍した選手は育成が多いし。自力で育てた選手が活躍する、そりゃ地元福岡のファンじゃなくてもイイ話しじゃん。わが横浜ベイスターズも、連れ合いは「今の選手は誰なのかわからない」と言うほど若手の成長が著しいチーム。もちろんそれだけではセ・リーグで常勝チームにはなれないほど壁は高い。ましてやパ・リーグ相手となると絶壁か。

コロナのために両リーグ交流戦が中止になったことや、セ・リーグで言えばCSも中止になったことは、チームにとっても選手にとっても、そしてファンにとっても「勝負の世界でしのぎを削る」ようなシビれが足りなかった。だけどここは手軽に「シリーズ改革」に逃げないで。地道に、時間がかかっても選手を育て、チームを成長させて、「やっぱり野球は楽しい」とわれらに思わせてほしい。今でも青少年の夢なんだから。

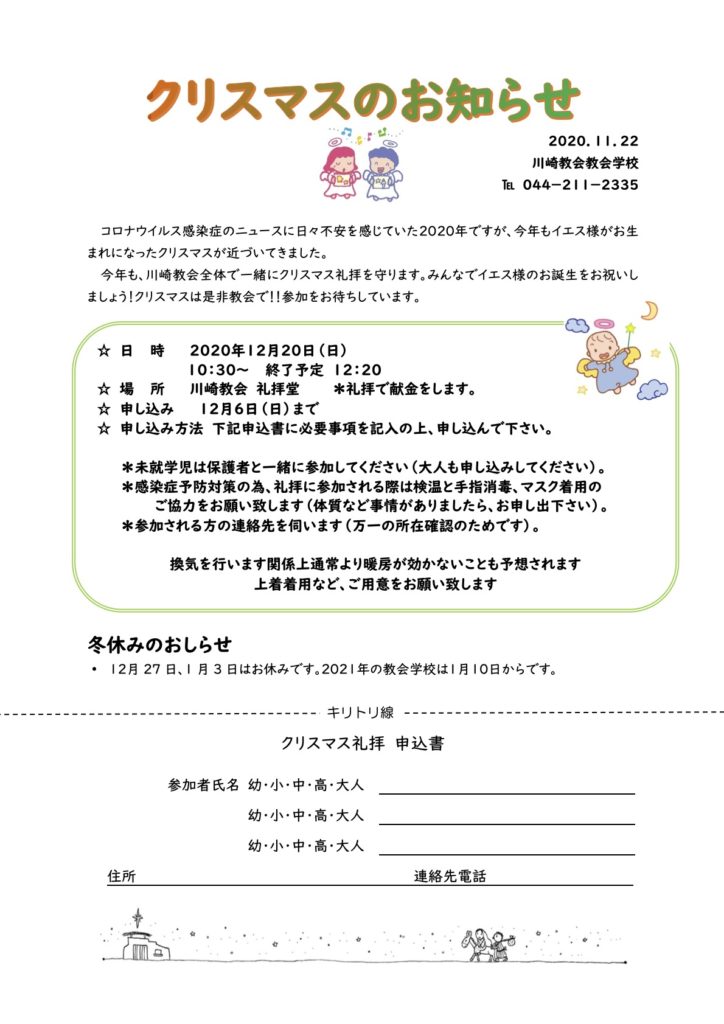

教会学校 クリスマスのお知らせ

2020年クリスマスのお知らせ

アドヴェント(主のご降誕・再臨を待つ期節)に入りました。

コロナウィルスの蔓延が心配される中ですが、川崎教会は全体合同のクリスマス礼拝を下記の通り行います。なお、例年礼拝後に参加者みんなで持ち寄りの食事を楽しんだり、お祝いの催しをしてきましたが、それらは休止となり、礼拝のみ行います。

席数確認のため、参加される方は申し込みをお願いします。礼拝堂収容は50席です。これを超える場合には二階ホールに席を設けます(20席程度)。